理想很胖东来,现实很Manner

独家抢先看

在「卷」字诀通行的地方,向来盛产Manner,罕有胖东来。

文 | 佘宗明

在「卷」字诀通行的地方,向来盛产Manner,罕有胖东来。

Manner把胖东来衬得像人间天堂,胖东来把Manner衬得像血汗工厂。

Manner跟胖东来的距离里,集结了太多打工人的失落与冀望。

都知道,服务业向来是纠纷多发之地,但同样是因店员跟顾客起冲突上热搜,胖东来跟Manner的热搜词条画风大相径庭——

胖东来是「8页报告调查顾客与员工争执」、「给员工设立委屈奖:奖金在500元到5000元不等」、「于东来:(一味)讨好顾客不道德」……

Manner却是「Manner咖啡一天曝出两起店员顾客冲突」、「有员工称8小时内个人出品500杯咖啡」、「很多老员工都是把自己比喻成牛马」……

说这些,不是要搞赞胖东来贬Manner的拉踩,二者各自有各自的行业处境,只是想探讨,为什么Manner们不能活成胖东来?

01

这两天,网红咖啡品牌Manner因为两起店员跟顾客的冲突——女店员向女顾客怒泼咖啡粉、男店员对女顾客扇耳光,连着上热搜。

出现在同个城市(上海),发生在同一天里(6月17日),还都跟催单与投诉有关,让这两起个案本质上可以化约为同一件事。

在冲突发生后,舆论反应一如既往地分化:同情顾客的人批店员「受不了委屈,做什么服务业」,同情店员的人批顾客「别以为我掏钱我有理」。

现实中,绝大多数人本就集消费者跟打工人于一身:看着顾客被泼咖啡粉、被扇耳光,可能会想起作为消费者时遭遇过的非善意对待;看着员工被催被拍被威胁,又可能会想起自己作为打工人时被老板被甲方逼到崩溃的时刻。

▲Manner官方对这两起冲突的回应。视频来源:新京报。

目前看,还是共情店员的居多:这年头,打工人吃的的苦比卡布奇诺的苦要苦多了。你买卡布奇诺时收到的经常是「先生/女士,请拿好您的咖啡」,在工作时收到的则经常是「干不好就别干了」。

从理中客视角看,基于角色代入的共情,显然不能扭曲基于基础事实的评判。

共情顾客的人,不要认为一言不合就投诉、一句不爽就怼脸拍是「正当维权」——将「不得理还不饶人」误解为据理力争是错觉。

共情店员的人,也不要觉得直接泼咖啡粉、骂顾客「老女人」是「快意恩仇」——暴力输出也逾越了「正当」的范畴。

但看着女店员在被顾客斥责「你吵什么,早饭没吃啊」后破防大喊「我早上是没吃饭啊!是没吃饭啊!」的画面,看着男店员在被顾客拍脸后让对方可以报警不要拍脸的场景,你又很难怪责他们的情绪失控,就像你无法怪责自己在被老板痛骂、被甲方第8次打回方案后的失声哭泣。

成年人的崩溃总是在一瞬间,只要泼的是咖啡粉而非火锅汤,只要拿的是巴掌而非菜刀,人们总是会首先共情他们的崩溃而非谴责他们的失控。

没办法,大家总能在这样的突然崩溃里看到自己的影子。

02

若共情打工人只是延伸为在冲突发生后的站队,不能转化为自身观念上的变化,那这类共情注定是肤浅的。

一边觉得「顾客是上帝」,一边说着「店员挺可怜」,就跟一边骂资本家万恶,一边叹自己工作难找那样,终究是分裂的。

在我看来,「顾客是上帝」在上世纪90年代国营单位还在教员工不要打骂顾客的情况下确实该重要的事情说三百遍,但在顾客一个差评动辄让快递外卖小哥一个星期白干的今天已不再适用。

消费者跟服务者都是人,都该有人的尊严,只有双向对等尊重基础上的「购买服务-提供服务」关系,没有主从关系。

可「顾客是上帝」却暗含了俯视-仰视视角,将二者关系扭曲为了主仆结构,很容易给消费者带来上位者幻觉。

▲投诉员工也许是顾客的权利,但怼脸直拍不是。

本来外卖员给点餐者送餐是本分,帮着扔垃圾是情分,可在「顾客是上帝」思维下,有些人会把情分当本分:你不帮我扔垃圾?我就投诉你。

倒不是说,顾客不能要求店员提供更好的服务,你想让店员服务对标海底捞都没问题,前提是钱得给够。

海底捞的保姆式服务,终归是高客单价支撑的。吃萨莉亚还要求得到五星级西餐厅服务,就过分了。

在这次的两起冲突中,那两名不停催单的顾客一个要赶飞机一个怕上班迟到,大概率也是打工人,呼吁「打工人何必为难打工人」虽然是把权利义务问题道德化,但多点将心比心的共情不是坏事。

比起看店员不爽就投诉和拍脸,让万般意绪止于内心两个小人操练「-你瞅啥?-瞅你咋滴?-再瞅试试?-试试就试试」的互搏戏,可能是更好的做法——毕竟,正如三表说的:如果女店员泼的不是咖啡粉而是火锅底料呢?

03

在大众容易共情霸总戏里的保姆「王妈」,却不待见「压榨打工人」的网红王妈的背景下,Manner的非人性化管理必然会受到审视。

在此事上,说是Manner挑动了「群众(顾客)斗群众(店员)」难言公允,但说Manner不合理的管理模式导致矛盾被转移给末端的店员和顾客,却一点问题都没有。

Manner最大的管理问题是什么?

答案就是:Manner咖啡师经常得同时承担理货、制作咖啡、点单、清洗等全部工作。这就相当于,要让厨师兼任前台、上菜、打包、结账、洗碗等工作。

很多Manner门店都是「一员一店」。有Manner咖啡师向媒体透露,「现在Manner会按照门店业绩分配人手,日营业额5000元以下的,一个店只派一个人,日营业额在6000元及以上的才会派两个人。」

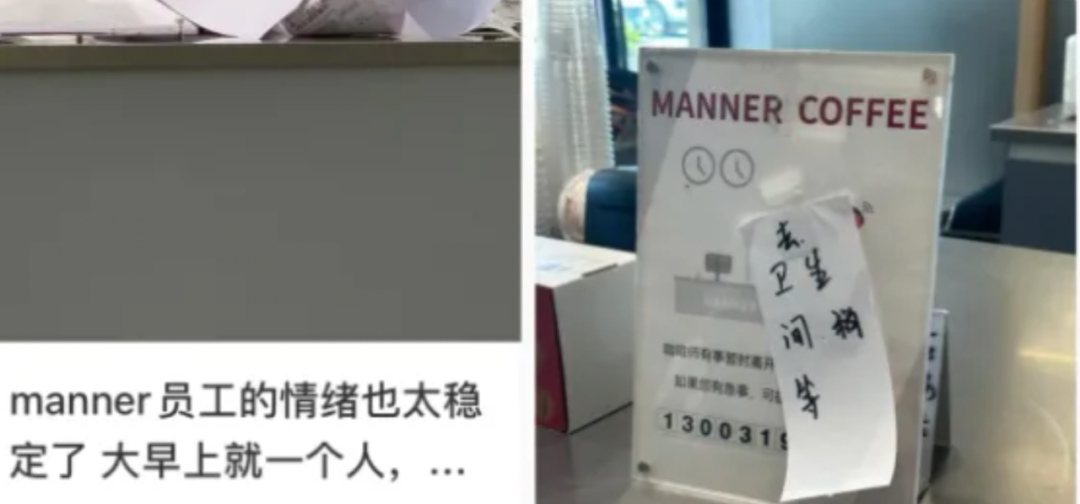

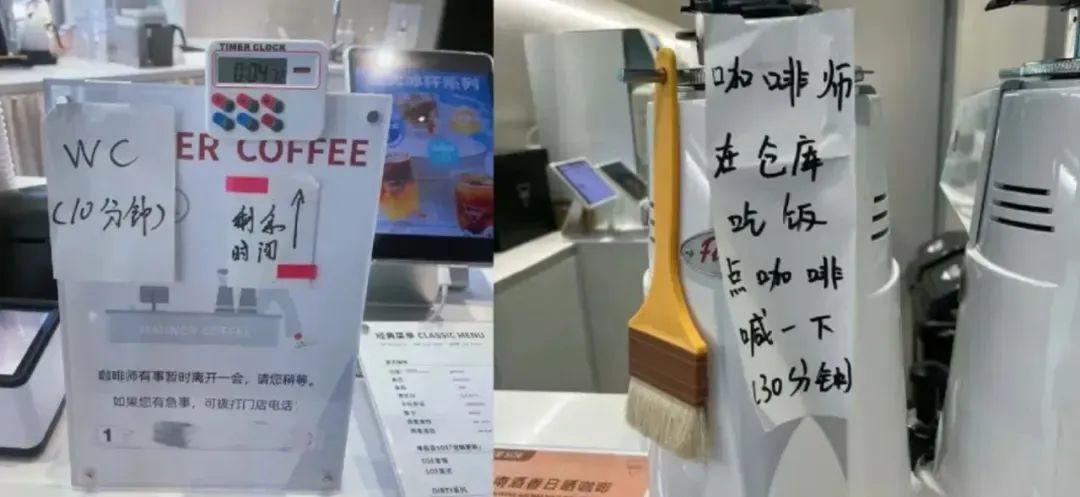

▲不少Manner咖啡师反映,连吃饭时间都没,上厕所也得跑着去。

正如古原老师所说,店员同时干两种不同性质的工作——咖啡师和服务员,是存在内在冲突的。咖啡师负责的是按照工序制作出产品来,需要一丝不苟;服务员负责的是跟顾客耐心沟通,需要热情、温和、同理心、耐心及良好的沟通力。

这么一来,必然会造成店员角色过载,分身乏术跟身心崩溃是必然。

更何况,跟瑞幸用全自动机器比,Manner坚持使用半自动咖啡机,店员手冲咖啡还得拉花,工作量更大。

所以Manner店员全功率超负荷运转成了常态:据媒体报道,Manner为咖啡师规定的上班时间通常是早上7:00至晚上22:00,在社交平台上,有许多Manner咖啡师抱怨工作强度过大,「迟到、市价都会扣全勤奖1000元」,「8小时内个人出品500杯咖啡」,「很多老员工都是把自己比喻成牛马」……

亨利·福特说:「我想要的是一双手,为什么来了整个人,还有个脑袋?」Manner兴许想要的也是「一双手」而非「一个人」。

04

Manner咖啡里那两名「惹事」的店员,看似是情绪管理不到位,可实质上却是以情绪失控的方式发起了一场隐形的「员命贵」运动。

向顾客泼咖啡粉、砸拳头,只是他们呼声的迂回表达:员工的命也是命。

但若是据此就感慨「店员,被困在系统里」,召唤常见的「反资本」情绪,恨不能把Manner的老板挂路灯上,又是归因跑偏。

要是不卷就能活得好好的,Manner也未必需要员工这么拼。

可现实是,不拼就没法活。在瑞幸和库迪们把星巴克逼到被迫应战的墙角,将中国咖啡行业卷上了天的形势下,Manner除了加速向前跑,也没太多选择。

正如外卖行业会面临商家希望多跑单、用户需要早取餐、骑手希望有充裕时间送餐的「不可能三角」那样,咖啡行业也面临店家想要多出餐且省成本、顾客想要高性价比且快出餐、店员想要多拿钱且能喘息的不可能三角。

▲员工跟顾客利益诉求怎么平衡,是摆在店家面前的难题。

行业越卷,店家(平台)会越倾向于向顾客(消费者)利益倾斜。

部分Manner咖啡师就对媒体透露,总部对客诉的处理方式令员工承压,「它不会帮着合作伙伴(即员工)说话,反而会责怪,不会在顾客身上找原因,所以有种说法,只要你一直投诉,就一直有免费的Manner可以喝。」

这相当于咖啡行业的「仅退款」,但Manner的困境在于,它没法像拼多多那样,把「站位消费者」建立在让商家整体收益覆盖少量被误伤损失的基础之上,总是让员工成了没有补偿的买单者。

我挺同意那句话:Manner店员受委屈的背后是很多顾客「占便宜」。套用流行句式:哪有什么20块钱就能买杯人工拉花咖啡,只不过是有店员为顾客负重前行罢了。店家当然也占了便宜,但顾客占便宜是它占便宜的前置条件。

在「不可能三角」中,Manner选择了牺牲最弱的那一角——员工权益。反正在劳动力市场供需局面支撑起了「流水的员工,铁打的Manner」情形的当下,总有人来应聘的,不是吗?

05

Manner在高烈度竞争格局下的应对策略,不能用一句简单的「资本嗜血」去概括。

但这不意味着,Manner没有改进管理的地方。

Manner既然出于控制成本因素选择了最大化减少人力,就不该苛求店员变成「超人」,而应该降低顾客对出餐效率的预期。

古原老师给出的办法是:向顾客精准提示前面的单号数和等候时间,并允许顾客在手机上随时退单。

Manner纵然要「宠粉(顾客)」,也不能顾客一有投诉就不分青红皂白地处理店员,而应该建立合理的过错甄别机制与差评申诉机制。

这些年,外卖行业也曾因严苛的投诉罚款机制受到过很多诟病。但外卖平台用一套「预估到达时间」算法规则、差评豁免与免扣分等机制,改善了应对策略。

更值得借鉴的,是胖东来:去年6月以来,胖东来就因为在发生顾客员工冲突后用8页报告调查事情来龙去脉、在员工受委屈后直接奖励5000元等做法,上了热搜。

明确顾客权益受损可通过投诉渠道反馈、但不能现场对员工大声呵斥职责,更是用合理规则拿捏了「极致服务」和「善待员工」的平衡。

于东来的那番说法是值得尊敬的:「强制员工去过度讨好顾客是不道德的」,「做经营不只是为了服务顾客,我们是自己喜欢,然后创造品质,然后再呈现给社会」。

▲于东来曾表示,不能强制员工去取悦顾客。视频来源:于东来分享。

胖东来确实没有遍地开花式扩张,那「3+3+3」利润分配模式(每年的利润30%用于社会捐献、30%用于下一年的垫付成本、30%按级别分给所有员工)也未必能被更多企业复制。

但凭着同业人员2-3倍的员工薪酬、几乎最优的福利待遇,胖东来跑通了「凝聚力强-服务品质高-口碑佳-生意好」的回路。

很多企业在追求快些快些再快些时,似乎可以从胖东来在尽可能平衡尊重顾客与店员中跑通商业链路的局面中获得些许启发。

至少Manner一天内发生两起店员顾客冲突,就拉响了警报:对员工无限加压,未必可持续。

06

向上很难,但也许能「脱卷」,向下容易,但经常会「越卷就卷得越深」。

胖东来向上,也许跑得那么快,但成了国产「超市之神」。

Manner向下,规模扩张的确很快,但把员工拧成了麻花。

要求Manner变成胖东来,兴许是苛求,但为Manner向胖东来靠拢提供适宜土壤,却是社会都能做的:这需要Manner官方对员工好点,也需要顾客形成「好服务需要高价格」的认知底盘。

很多时候,钱是根本问题。你肯多掏些钱,员工就可以少受些委屈,这二者间是有隐性关联的。

至于怎么让消费者多些钱、肯花钱……这又是个复杂议题了。

在当下,我们面临的情景是:理想很胖东来,现实很Manner。

而要缩短现实和理想的距离,短期靠Manner们自觉,长期靠更成熟的消费环境和商业生态,还有……此处省略N个字。

否则,在工作氛围上,我们就只配得上遍地的Manner,配不上更多的胖东来。

✎作者 | 佘宗明

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”